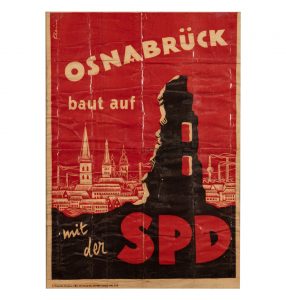

Braune Relikte (41): Ein Wahlkampfplakat.

In den westlichen Besatzungszonen folgte dem vollständigen Kollaps bei Kriegsende ein erneuter demokratischer Aufbruch. Die erste freie Kommunalwahl im niedersächsischen Osnabrück wurde am 13. Oktober 1946 abgehalten. Nach den massiven Zerstörungen spielte der Aufbau der Städte im Wahlkampf sowohl regional als auch national eine bedeutende Rolle.

Der demokratische Neuanfang war ein Experiment unter Kontrolle der Militärregierung. Als erste politische Stadtvertretung entstand am 17. August 1945 ein „Bürgerausschuss“, in dem zehn autorisierte, politisch unbescholtene Männer eine Gemeindesatzung entwerfen sollten. Zu den ersten Verfolgten des NS hatten Kommunistinnen und Kommunisten, Sozialdemokratinnen sowie Sozialdemokraten und Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gehört. Aus ihrem Kreis kamen, sofern sie überlebt hatten, die ersten Repräsentanten, denen die Alliierten den politischen Wiederaufbau übertrugen; daneben andere mit gutem Leumund.

Die „Stadtvertretung“, Vorläuferin des Stadtrates, nahm im Januar 1946 die Tätigkeit auf. Die neue Gemeindeordnung vom April 1946, die in der britischen Zone die Deutsche Gemeindeordnung vom 30. Januar 1935 ablöste und nach britischem Vorbild die Gewaltenteilung zwischen ehrenamtlichem Oberbürgermeister als politischem und Oberstadtdirektor als administrativem Stadtoberhaupt einführte, trat in Osnabrück bereits am 13. Dezember 1945 in Kraft. In dieser Konstellation wurde Adolf Kreft (CDU) zum Oberbürgermeister (06.01.1946-05.11.1946) ernannt.

Die erste Wahl eines Oberbürgermeisters – des Sozialdemokraten Heinrich Herlitzius (1887-1953; 06.11.1946-29.12.1948) – erlebte Osnabrück nach der ersten freien Kommunalwahl vom 13. Oktober 1946. Den Wahlkampf bestritten führende Politiker. Konrad Adenauer (1876-1967) trat am 27. Juli 1946 gemeinsam mit Paul Otto (Bezirksschatzmeister) und Emil Rasch (MdL, erster CDU-Kreisvorsitzender von Osnabrück-Stadt) vor 4.000 Menschen am Domhof auf (E 2791).

Adenauer wurde am 22. Januar 1946 in Herford Vorsitzender der CDU in der britischen Zone. Die Partei war 1945 als christliche Sammelbewegung gegründet worden. 1948/49 war er Präsident des Parlamentarischen Rates und wurde am 15. September 1949 erster Bundeskanzler. Der Bundesvorsitzende (1950–1966) betrieb eine enge West-Bindung. Vom „Ahlener Programm“ (E 2801), das den Kapitalismus kritisierte und die Verstaatlichung von Schlüsselindustrien und betriebliche Mitbestimmung forderte, kehrte sich die Partei bald ab, um sich stattdessen Ludwig Erhards Konzept der Sozialen Marktwirtschaft zuzuwenden.

Mit dem Wiederaufbau der SPD begann 1945 der durch seine lange KZ-Haft gezeichnete Kurt Schumacher (1895-1952). Im Mai 1946 wurde er ihr erster Nachkriegsvorsitzender. Als MdB lehnte Schumacher Adenauers Westintegrationspolitik ab und befürwortete die Wiederherstellung der nationalen Einheit in freiheitlich-demokratischer Verfassung ohne wesentliche Konzessionen an den Kommunismus. In Osnabrück sprach er am 8. September 1946 auf dem Eintracht-Sportplatz vor 16.000 Menschen und rief dazu auf, „[d]ie Bausteine für ein friedliches Deutschland zu legen“.

Der Zentrumspolitiker Johannes Petermann (1886-1961), am 4. Mai 1945 zum ersten Osnabrücker Oberbürgermeister („headman“) bestimmt und 1945-1951 Regierungspräsident, appellierte im März 1946 in einer Broschüre zur Einführung demokratischer Verwaltungsstrukturen nach britischem Vorbild daran, dass „das deutsche Volk sein Schicksal selbst lenken und leiten kann. […] Ich habe den Wunsch, daß diese Abhandlung dazu beitragen möge, Verständnis für den Gedanken der Demokratie in der Verwaltung zu wecken, daß sie allen zur Hand gehen möge, die ihr Vaterland auf den Grundsätzen der Demokratie wieder aufbauen wollen.“

Zu dieser Serie

Es ist die Geschichte einer Stadt, doch was hier geschah, ereignete sich auch in vielen anderen deutschen Städten. Die Serie „Braune Relikte“ basiert auf der Sammlung Nationalsozialismus, die sich im Museumsquartier Osnabrück befindet. Anhand von Objektbiografien wird die Geschichte des Nationalsozialismus mit seinen Ursachen und Folgen veranschaulicht. So entsteht ein virtueller Lernraum, der die Fundstücke einer Diktatur analysiert, um Lernprozesse für demokratische Gesellschaften zu ermöglichen.