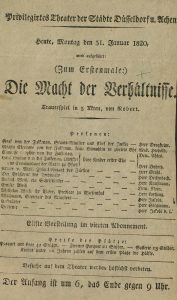

Aufgelesen (32): Ludwig Roberts Trauerspiel „Die Macht der Verhältnisse“.

Rund 30 Jahre nach Schillers „Kabale und Liebe“ und 30 Jahre vor Hebbels „Maria Magdalena“ schrieb Ludwig Robert sein eigenes Kapitel zur Geschichte des bürgerlichen Trauerspiels. Die Hauptrolle spielt eine moderne Variante des unbarmherzigen Fatums, das einst die griechische Tragödie erschütterte. Bei Robert leiden die Menschen an der Macht der Verhältnisse – ohne rechtzeitig zu begreifen, dass sie diese selbst geschaffen haben.

An seine aufrührerische Jugendzeit erinnert sich der Schriftsteller August Weiß nur ungern. „Damals würfelte ich die Verhältnisse der Welt bunt durcheinander; jetzt weiß ich sie zu trennen und zu achten“, erklärt er der Gräfin Sophie, die ihm offenbar unstandesgemäße Sympathien entgegenbringt. Als deren Bruder Gustav mit Weiß´ Schwester Emilie anbändelt, kommt es im Offiziersklub zu einer wütenden Auseinandersetzung. Weiß wird geschlagen und fordert den Widersacher zum Duell heraus. Die Ehre sei schließlich „kein Standes-, kein Erbrecht, kein Monopol“, sondern vielmehr „ein Gemeingut aller Menschen ohne Ausnahme“.

Die anschließenden Beratungen in Adelskreisen kommen zu dem Schluss, dass der Beleidigte aufgrund seiner bürgerlichen Herkunft überhaupt nicht satisfaktionsfähig ist. Doch aus der Vorstellung, die erlittene Schmach zu rächen, ist längst eine fixe Idee geworden. August Weiß lockt den Oberst in seine Wohnung, provoziert einen weiteren Streit und schießt ihn nieder. Dann erst nimmt das Geschehen eine entscheidende Wendung. Täter und Opfer, so enthüllen es alte Dokumente, waren Halbbrüder, ihr Vater ist der machtbewusste und prinzipientreue Staatsminister von der Falkenau, der nun den einen Sohn opfern muss, wenn er den Tod des anderen rächen will.

„Breit- und tiefgewurzelte Vernunftwidrigkeiten“

Ein Beispiel geb´ ich, ein warnendes Beispiel, daß kein Mensch dem andern seine Ehre absprechen darf. Gab es Helden, die für das Vaterland starben, Heilige, die für den Glauben den Filtertod erlitten, so bin ich ein Märtyrer der Ehre, der Ehre, die eine Klasse von Menschen der andern nehmen will.

Spätestens im Gefängnis wird klar, worum es August Weiß wirklich geht. Nicht um die Schwester, nicht um den herbeigeeilten Stiefvater, nicht um die besorgte Gräfin – und schon gar nicht um sein durchaus heimtückisch in die Falle gelocktes Opfer. Der selbsternannte „Märtyrer der Ehre“, den Ludwig Robert in den fiktiven, die Buchausgabe des Dramas umrahmenden Briefen als „Repräsentant modischer Inkonsequenz und leidenschaftlicher Verwirrung“ charakterisierte, interessiert sich nur für die eigene Rolle und ihre pathetische Rechtfertigung.

Sein biologischer Vater weiß freilich ebenso wortreich zu begründen, warum junge Mädchen selbst dafür verantwortlich sind, wenn sie auf adelige Verführer hereinfallen oder warum es zwingend notwendig ist, sich um eheliche Kinder zu kümmern, während man für uneheliche genug getan hat, indem ein mehr oder weniger großzügiges Betreuungsgeld hinterlegt wird. In dieser Tradition verspricht auch sein Sohn Gustav der gutgläubigen Emilie nicht wirklich die Ehe: „Es war die Rede davon … aber die Verhältnisse, die Umstände. Nach dem Tode seines Vaters vielleicht.“

Der Staatsminister von der Falkenau erfreut sich allerdings bester Gesundheit. Er wird am Ende beide Söhne überleben und das gilt auch für „die Verhältnisse“, die vom Titel bis zum letzten Akt für alles herhalten müssen, was in diesem Stück falsch läuft: Für die rigiden sozialen und gesellschaftlichen Schranken, Unterdrückung und Willkürherrschaft, die emotionale und sexuelle Ausbeutung von Frauen, aber auch für jedes persönliche Fehlverhalten, wenigstens sofern es um Mitglieder der Oberschicht geht. Die Entscheidungsträger sind eigentlich gar keine, werden sie doch ihrerseits von einem amorphen Machtzentrum dirigiert, das auch den ideologischen Überbau aus Begriffen wie Pflicht und Ehre konstruiert.

In den oben erwähnten Begleitbriefen nähert sich Ludwig Robert, der selbst immer wieder antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt war, diesem schicksalhaften Phänomen, indem er Vorurteile und Verhältnisse voneinander abgrenzt und aufeinander bezieht.

Ein individuelles Vorurtheil kann man und wird man ablegen, hat es schon abgelegt, sobald man es als vernunftwidrig erkennt. Aber es giebt allgemeine, durch Herkommen breit- und tiefgewurzelte Vernunftwidrigkeiten, sanktionierte Vorurtheile, die (wie hier die konventionellen Begriffe über Duell und Bastarde) zu festen gesellschaftlichen Formen sich gesteigert haben. Diese werden stets, selbst bei der klarsten Einsicht ihres Unwerths, sich als eine äußere Macht darthun, gegen die der einzeln Auftretende einen ungleichen und zweifelhaften Kampf zu bestehen hat.

Zwei Personen machen sich am Ende auf, in dem ungleichen Kampf Position zu beziehen. Der Prediger Wilhelm Weiß schert sich nicht um die Märtyrer-Rhetorik seines nunmehrigen Stiefsohns. „Thörigte Eitelkeit“ sei das, denn:

Die wahre Ehre kann uns kein Mensch nehmen, die bleibet Jedem, der Recht tut – Schmach erleiden ist keine Unehre; (…) Aber Rache dafür nehmen ist unedel, unchristlich.

Den aussichtsreichsten Angriff auf die Verhältnisse plant allerdings ausgerechnet der Staatsminister von der Falkenau, dem im Dunkel der Todeszelle eine elementare Frage erscheint: „Was hat der Mensch außer seinem Leben?“ Nachdem sein illegitimer Sohn Gift genommen hat und ihm selbst keine Gefahr mehr droht, ist er bereit, sein bisheriges Verhalten rückhaltlos in Frage zu stellen. Mehr noch: Er will seine Taten, ihre Beweggründe und Folgen „zur allgemeinen Warnung“ öffentlich machen. Dieser schöne Vorsatz mag (neben manch klischeehafter Darstellung und einigen dramaturgischen Unwuchten) auch ein Grund dafür sein, dass Ludwig Roberts Trauerspiel in den späten 1810er und 1820er Jahren nur wenige Male aufgeführt wurde …