Aufgelesen (33): Hermann Ungars Roman „Die Verstümmelten“.

Als sein erster Roman 1923 erschien, verschreckte Hermann Ungar sogar Leser, die sich kurz zuvor noch für seine Erzählungen „Knaben und Mörder“ interessiert hatten. Zu ihnen gehörte auch Stefan Zweig, der sich im Fall der „Verstümmelten“ immerhin elegant aus der Affäre zog. Er fand das Buch „unvergeßbar“.

Von seinem zwanzigsten Lebensjahr an war Franz Polzer Beamter einer Bank. Täglich um dreiviertel acht Uhr morgens ging er in sein Bureau, niemals um eine Minute früher oder später.

Die ersten beiden Sätze des Romans stellen nicht nur den Protagonisten und seinen Schauplatz vor. Sie sind ein Versprechen. Franz Polzer verlässt sich darauf, dass sein Leben in eben den überschaubaren Bahnen verläuft, die er seit Jahren abschreitet. Mehr noch: Er ist darauf angewiesen, dass nichts und niemand die einmal gesetzte Ordnung stört. Doch schon bald wird die Stabilität seines kleinbürgerlichen Daseins von allen Seiten bedroht. Die Zimmerwirtin Klara Porges weckt böse Erinnerungen an die verunglückte Sexualität seiner Jugendzeit. Ihr vermeintlich anzüglicher Haarscheitel und die bedrängende Körperfülle mutieren zu fixen Ideen, welche Polzers Welt nach und nach aus den Fugen bringen.

Es begann einzutreffen, was Franz Polzers Unruhe befürchtet hatte. Die Tür war geöffnet. Die einmal gestörte Ordnung musste immer neue Gesetzlosigkeit nach sich ziehen. Die Lücke war da, durch die das Unvorhergesehene einbrach und Furcht verbreitete.

Derweil zwingen ihm die Kollegen gemeinsame Aktivitäten auf und drängen Polzer immer tiefer in ein unüberschaubares soziales Miteinander. Der beste Freund Karl, dem beide Beine und ein Arm amputiert werden mussten, vermengt die Privatsphären in hemmungslosen, hysterischen Ausbrüchen und zu guter Letzt überschüttet ihn ein ehemals gottloser Schlachter, der sich zum christusbesessenen Pfleger gewandelt hat, mit religiösen Wahnvorstellungen.

Polzer hätte auch ohne all diese Zumutungen genügend Probleme, fühlt er sich doch von den Anmutungen der Moderne hemmungslos überfordert. Klara, Karl und der Schlachter kippen sein Leben nun vollends aus den Fugen. Er verliert den Respekt seiner Mitmenschen, den Arbeitsplatz, sein ohnehin geringes Selbstwertgefühl und schließlich jeden Anker in der sogenannten Normalität. Der Roman endet mit einem brutalen Ritualmord, dessen Täter im Dunkeln bleibt. Erst in dem 1924 veröffentlichen Kurztext „Fragment“ werden die Hintergründe offenbar.

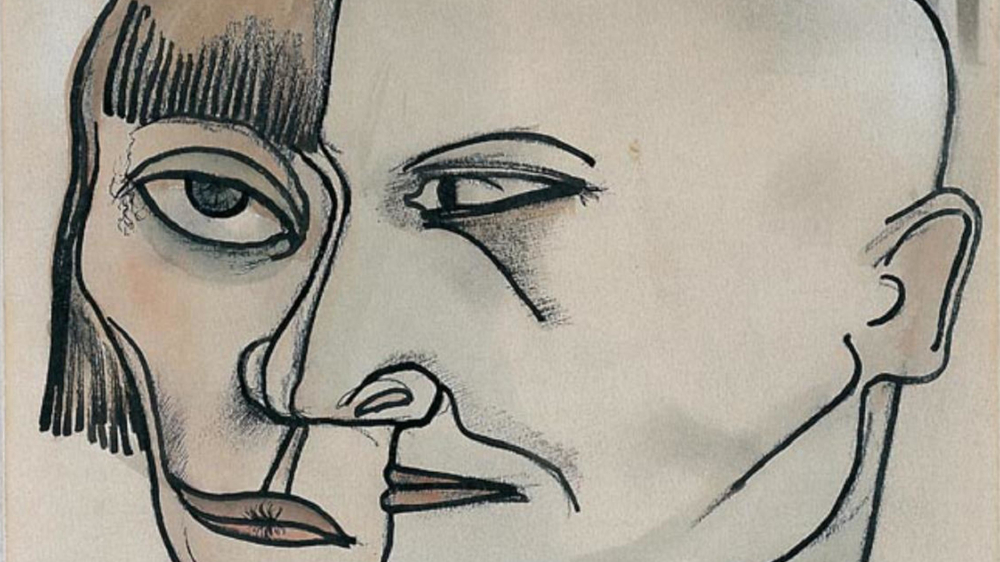

Wer „Die Verstümmelten“ heute liest, kann kaum nachvollziehen, dass dieser Roman nicht zu den großen deutschen Prosawerken der 1920er Jahre zählt. Der ebenso lapidare wie schneidend präzise Stil, der nur zu protokollieren scheint, aber sich immer wieder ins Surreale auswächst, die Radikalität der Bilder und Szenen und vor allem die beunruhigenden, mal nur schraffierten, mal tiefgründig ausgeloteten Charaktere sind in anderen Fällen die Garantie für eine breite kulturelle und gesellschaftliche Resonanz. Doch Hermann Ungar, der 1893 im heutigen Boskovice geboren wurde und schon 1928 an einem Blinddarmdurchbruch starb, blieb ein durchschlagender Erfolg versagt. Im Gegensatz zu anderen Protagonisten der damaligen Prager Literaturszenen – man denke nur an Franz Kafka, dessen Anti-Helden beim Blick auf Franz Polzer wohl überzeugt sein würden, in einen unbarmherzigen Spiegel zu schauen.

Thomas Mann blickt in eine Sexualhölle

1921 durfte Hermann Ungar noch auf eine weit größere Resonanz hoffen. Seine Erzählungen „Knaben und Mörder“ wurden schließlich nicht nur vom Kollegen Zweig, sondern auch von Thomas Mann wohlwollend rezensiert. Doch die „Verstümmelten“ lösten auch bei ihnen nachhaltige Irritationen aus. „Ein fürchterliches Buch, eine Sexualhölle“, befand der Autor der „Buddenbrooks“, während es für Zweig wie schon erwähnt „unvergeßbar“ blieb, „obwohl man es gerne vergessen und seiner bösen Bedrückung entrinnen möchte.“

Die Stimmen prominenter Kollegen bescherten Hermann Ungar aber ohnehin keine erhöhte Aufmerksamkeit. Auch sein Roman „Die Klasse“ (1927) oder die Dramen „Der rote General“ (1928) und „Die Gartenlaube“ (posthume Uraufführung 1930) stießen auf wenig Interesse und sind heute nur noch Spezialisten bekannt. Das muss freilich nicht so bleiben, denn im Gegensatz zu vielen anderen vergessenen Büchern liegen die Werke unter anderem in einer Edition und Kommentierung des Ungar-Spezialisten Dieter Sudhoff (1955-2007) vor. Die drei im Igel-Verlag erschienenen Bände sind nicht unbedingt ein Fall für bibliophile Feinschmecker, aber das sollte niemanden von der Lektüre abhalten.